JR横浜駅より相鉄線各駅停車で3駅。相鉄線天王町駅より徒歩四分。土日も営業。

Tel:045-331-0039

整体をお探しなら「横浜天王町カイロプラクティック」へ

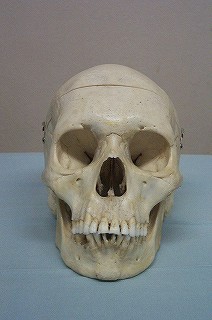

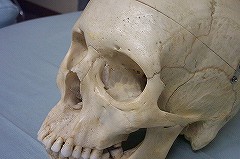

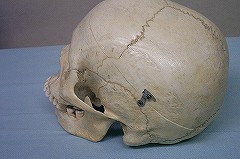

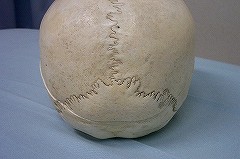

コラム31 頭蓋骨縫合の働き。

頭蓋骨は、23個の骨でできています。そして頭や顔を作っているそれらの骨の境目は、ギザギザになっていて縫合と呼ばれています。

縫合があるおかげで、僅かですが、頭や顔は広がることができます。

頭に血が昇れば、その分、頭も大きくなるし、冷静になれば頭は縮むことになるわけです。なぜそういうことが起きるかといえば、脳は非常に代謝が活発なところなので、常に酸素を必要としていますが、過剰に脳を使えば、血液は脳に非常に多く集まることになるからです。

興奮するつまり頭に血が昇った状態というのは、まさに頭に血液が集まった状態なのです。ですから、血液が多く集まった時には、頭蓋骨が広がらないと、頭の中で脳が圧迫されてしまいます。広がるために縫合があるわけです。

ところが、首が凝って頭からの血液が戻りにくくなると、脳は鬱熱し、頭は広がりっぱなしになってしまいます。そうなると、脳は、オーバーヒートし、風邪を引いているわけでもないのにボーッとした状態になってしまいます。だから、受験勉強の時にねじり鉢巻きをするわけです、あれは頭の膨張を防ぐ昔の人の知恵です。

頭を膨張させた状態が長く続くと、縫合はやがて閉じにくくなります、それは膝を曲げたままにしておくと伸びにくくなるのと同じです。膨張したままでは、脳を冷やす働きを持つ水すなわち静脈血や脳脊髄液やリンパ液は、頭の中から外へ排出しにくくなり、慢性的な脳の鬱熱状態が続くことになります。これが長く続けば、脳細胞はダメージを被ることになり、脳の病気になっていく可能性がでてきます。

つまり地球の温暖化が地球の生命を脅かすように脳の温暖化は脳細胞の生存を脅かすことになるわけです。

さらに、これは私の仮説(頭蓋縫合コンデンサ理論と命名してあります)ですが、頭蓋骨縫合は、コンデンサ機能(電気容量すなわちキャパシタンスつまり電荷をためる能力)をもっていると考えています。

厳密な意味でのコンデンサは絶縁物を挟んだ導体ですが、私のここで言っているコンデンサ機能とは、熱や電荷を含めた物理的エネルギーを貯める部位になっているのではと推測しているわけです。

ということで、頭も柔軟性と適度な締まりが、必要です。今回は、頭蓋骨の写真を載せておきますので、縫合のチェックをしてみて下さい。

|

|

| (頭蓋骨 正面) | (頭蓋骨 左斜め前から) |

|

|

| 頭蓋骨左斜め後方から | 頭蓋骨後方から |

トップ→コラム集→コラム31 頭蓋骨縫合の働き。